大阪のミナミの繁華街から少し外れた難波元町で、「喫茶ディラン」が営業を始めたのは1969年8月15日、その日は終戦記念日であった。

わずか4坪半のスペースにカウンターと椅子とテーブルを並べた店は、15人も入ればもういっぱいだったという。

店名のディランはもちろん、ボブ・ディランからとられたものだ。

初代店長になったのは19歳のフォークシンガー、大阪府茨木市に生まれた大塚まさじである。

BGMで流れる音楽はボブ・ディランを筆頭に、ピート・シーガー、ジョーン・バエズ、PPM(ピーター、ポール&マリー)など、おおむね60年代初頭のアメリカン・フォークだった。

珈琲は1杯100円。その1杯で店に1日中、居座っている若者が何人もいたという。

そこには三重県の志摩半島から近畿大学に通うために、大阪に出てきた西岡恭蔵の姿もあった。

彼らは店がはねた後、そのまま「喫茶ディラン」に残ってギターを弾きながら歌うようになった。

中川イサト、松田幸一、ながいよう、大阪へやってきた友部正人、いとうたかお…。

さまざまな人が集まって解放区のような状態になったディランから、自然に新しい歌が生まれてきたのは当然の成り行きだった。

そこに引き寄せられたカメラマンの糸川燿史は当時を振り返って、「なんか知らんが全国からやって来るひとたち。自由な発想の震源地でした」と述べている。

こうして大阪の新しい音楽の発信地になった「喫茶ディラン」からは、常連だった福岡風太が定期コンサートへと拡大させていく。

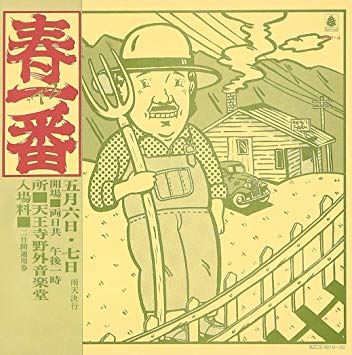

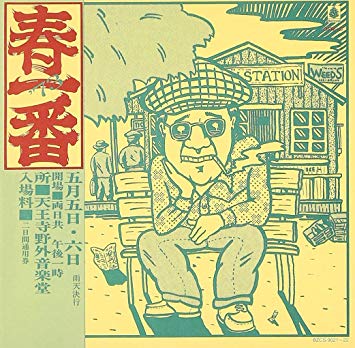

最初に天王寺野外音楽堂を借りて、「春一番コンサート」を開催したのは1971年のゴールデンウィークである。

そこには当時の関西フォーク系のシンガーだけでなく、東京からも高田渡、遠藤賢司、あがた森魚、はちみつぱい、小坂忠とフォージョーハーフ、ごまのはえなどロック系のアーティストが出演して1979年まで続いた。

西岡恭蔵は1972年4月にURCから発表されたザ・ディランⅡのデビュー・アルバム『きのうの思い出に別れをつげるんだもの』で、メンバーではなくソングライターとしての関わりで制作に参加していた。

そして大半のレパートリーを、象狂象のペンネームで提供したのである。

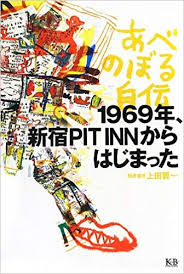

大阪に「あべちゃん」ありといわれた独立プロデューサー阿部登は、1972年から「春一番コンサート」を手伝うようになるのだが、自伝「1969年、新宿pit innから始まった」の中でザ・ディランⅡとの出会いについて、このように記している。

(ザ・ディランⅡのアルバムの)録音は前年に東京のアオイスタジオで行われていて、風太がプロデューサーのようなことをしていた。

しかし、何があったのかその途中で風大はメンバーと衝突し、スタジオからいなくなり、その代わりのような形でおれは録音に付き合っていた。

この時期の阿部は22歳、東京に出て山下洋輔トリオのマネージャーを2年半ほどやっていた。

だが1972年の秋、生まれ故郷の大阪に戻ってアルバム『オリジナル・ザ・ディラン』のプロデュースに携わっていく。

ジャズからいきなりフォークだが、おれの中ではそれほど違和感はなかった。西岡恭蔵の詞がよかったし、連中との感覚は共通していた。

阿部にとってその頃の収入源は、レコードのプロデュースだったという。

日本のレコード各社が競って日本のロック、フォークを出すようになったからだ。

その意味ではアーティストにとって、売り手市場であったのだ。

七四年、七五年、オリジナル・ザ・ディランに『悲しみの街』、ザ・ディランⅡのラスト・アルバム『この世を悲しむ風来坊に捧ぐ』、ラストコンサート・ライブ『時は過ぎて』を制作。またザ・ディランⅡから分れた西岡恭蔵の三枚目のソロ・アルバム『ろっかばいまいべいびい』を制作。おれは帝塚山に事務所を置いてレーベル「オレンジ」を立ち上げて、『ろっかばいまいべいびい』はその第一号となった。

西岡恭蔵がソロ・アルバム『ディランにて』でデビューしたのは1972年の7月25日、ここでもタイトルは「喫茶ディラン」から付けられている。

そのなかに収録されていた自作自演の「プカプカ」が、12月10日にはシングル・カットされた。

大塚まさじがディランⅡで歌っていて評判がよかったことから、すでに曲が独り歩きし始めていたのである。

ところで西岡恭蔵の「プカプカ」で間奏にダビングされたラグタイム風のピアノは、「サウンド的に寂しかった」という理由で、エンジニアの吉野金次が即興で弾いている。

はっぴいえんどの『風街ろまん』を手がけたことで知られる吉野こそは、はじめからプロデューサー志向を持っていた先駆者であった。

それまでの日本にはいなかったフリーランスのエンジニアとして、音楽面でのディレクションも行う才人だったのだ。

ストリングスのアレンジも自分で行うくらいに音楽面での力量を備えていた吉野は、メジャーとインディーズ、歌謡曲とフォクやロックという水と油の世界でも、ジャンルや境界線をやすやすと超えてトップレベルの仕事を重ねていた。

吉野は特に細野晴臣との間に太いパイプと信頼関係を持っていて、その流れで狭山の米軍ハウスにおける画期的な自宅録音アルバム、『HOSONO HOUSE』のレコーディングも行っている。

ちなみに、はっぴいえんど解散後の松本隆にアグネス・チャンの仕事を紹介し、歌謡曲の作詞という世界に導いたきっかけも、縁を取り持ったのは吉野であった。

1973年に上京してきた西岡恭蔵は細野晴臣や小坂忠、松田幸一などのミュージシャンが住んでいた狭山に米軍ハウスを借りた。

関西のディラン人脈ではない細野晴臣が、共同プロデューサーとなったソロ・アルバム『街行き村行き』を発表したのは74年の1月だが、はちみつぱい(後のムーンライダース)のほかに松田幸一などがミュージシャンとして参加していた。

そこで細野との共作が3曲も入っていたのも、狭山ミュージシャン人脈というつながり以上に、音楽面でふたりの関心が同じ方向を向いていたからだろう。

西岡恭蔵はその後、ふたたび細野晴臣をプロデュースに迎えて、1975年に『ろっかばいまいべいびい』を発表している。

そして二人が志向していた方向性がそのまま、細野晴臣の次のアルバムのテーマになっていく。

アルバムタイトルは『トロピカル・ダンディ』である。

同じ時期に矢沢永吉のアルバムで作詞の仕事を依頼されたことから、西岡恭蔵もダンディズムや男の色気を意識した歌詞を書くようになる。

ちなみにここでも矢沢永吉の信頼を得ていて、日本ならではのロック・サウンドを作り上げていたのは吉野金次であった。

西岡恭蔵は27歳にして活動の場と世界が一気に広がったことで、初期の「プカプカ」がそうだったように、短い物語の中から人間の本質が浮かび上がってくるという作風によって、矢沢永吉のためにスタイリッシュな男の新境地を開発していく。

さらには妻のKUROが大塚まさじに提供した「アフリカの月」の評判がよく、作詞の仕事を本格的に手がけるようになる。

そこからは夫唱婦随のコンビで歌を作って、お互いの表現の幅を拡げていくことにもなったのである。

すべてが順調にまわり始めていて、怖いくらいに前途洋々であった。

(注)本コラムは2018年12月15日に公開されました

The post 西岡恭蔵の27歳~細野晴臣と吉野金次、そして矢沢永吉との出会いで見えてきたダンディズム appeared first on TAP the POP.